子どもに何かを教え終えた後、

「分かった?」と聞くと、

多くの子どもは「分かった!」

と答えます。

しかし、このときの子どもは

本当に理解できているのでしょうか?

私は教員をしていたころ、

こういった状況はよくありました。

特に経験の浅かった初任者のころは、

ついつい「分かった?」と聞いて

子どもが「分かった!簡単やん!」と

答えたことを鵜呑みにして、

簡安心していました。

しかし、実際は何も

理解できていないことがほとんどです。

そこでこの記事では、

子どもの「分かった!」という発言は

本当に分かっているのか

について解説します。

- 子育てに困っている保護者

- 成績を向上させたいと思っている保護者

- 子どもが授業を理解しているのか不安に思っている教育関係者

子どもの「わかった!」はわかっていない?

私が教員の頃、授業の中で

「この問題分かりましたか?」

と聞いて子どもたちが「分かった!」

と答えるやりとりを行っている時期がありました。

しかし、

「では、同じように次の問題をしてみましょう」

と全く似ている問題を提示すると、

「・・・??」と固まってしまうことがほとんど。

あなたもそのような経験はありませんか?

例えば、家で子どもの宿題をみてあげるとき、

最初は子どもも「分からないから教えて!」

と言うかもしれません。

そして、一問目のやり方を教えてあげ、

「よし、できそう!もう大丈夫!」

となっても、一向に次の問題に進めない、

なんてことはよくあるようです。

このように、子どもが

「分かった!」と言っても

分かっていないことは多くあります。

なぜ子どもは見栄を張っちゃうの?!

ではなぜ子どもは分かっていないのに

「分かった!」と言ってしまうのでしょうか。

その答えは、下記2つが挙げられます。

- 大人の顔を気にしている

- 分かったつもりになっている

それぞれ解説していきます。

大人の顔を気にしている

子どもはさまざまなことを学び、

その都度大人に

「○○を分かってすごいね〜」と、

褒められてきています。

逆に分からなかった場合、

「なんでこんなことも分からないの?!」

ときつく言われたり、

あきれられたりしてきました。

そのため、子どもたちは

「分かっている状態」に価値があると思い、

分かっていなくても

分かったフリをし始めるのです。

分かったつもりになっている

子どもは分かっていなくても

すぐに「分かった!」と

言ってしまうことがあります。

しかし、この時

子どもは心から分かったと思い込んでいる

かもしれません。

例えば、算数のかけ算の文章問題。

子どもが

「式は2×4です!」と答えても、

「なんで2×4なの?」と聞くと、

「う〜ん・・・」となることがあります。

この段階では、本当の意味で

理解していることにはなりません。

理解度にもレベルがあります。

しかし、子どもは浅い状態でも

完璧に分かったつもりになってしまい、

「分かった」とドヤ顔になってしまうのです。

本当の意味での理解を目指す

では、子どもが本当の意味で

「分かった!」と言うようになるために、

私たちは何ができるでしょうか。

ここでは、下記3つの解決策をご紹介します。

- 「分かった?」と聞かない

- メタ認知能力を育てる

- 「分かった」をレベル分けする

それぞれ確認していきましょう。

「分かった?」と聞かない

ついつい「分かった?」と聞いてしまいますよね。

この言葉は大人自信が

安心を求める気持ちから出てきます。

子どもに教育している中で、どうしても

「本当に分かっているのかなあ?」と

不安になることはありますよね。

しかし、子どもからすると

「分かった?」という質問には

「分かった」か「分からない」の

2択しかありません。

もし「分からない」を選択してしまえば、

「怒られるかも…」や「呆れられるかも…」

というネガティブな感情が生まれるため、

分かっていなくても「分かった」を選択するのです。

では、どのようにして

子どもの理解を測れば良いのでしょうか。

子どもが理解しているのか確認するためには、

その問題に対する感想を聞きましょう。

例えば、問題を解き終わった子どもに対して

「この問題の感想はある?」と聞きます。

すると、子どもは分からなくても

「難しかった!」と答えやすくなります。

このように、子どもが

「分からなかった!」「難しい!」と

答えやすいようにすることが大切です。

メタ認知能力を育てる

子どもは、客観的に自分のことを見る力が

まだまだ不十分です。

そのため、どこが分からないのかも

分からないときがあります。

そこで自分のことを第三者目線で見て、

「今ここが分かっていないのか」と

振り返ることが大切です。

そのためにも、

自分の中にキャラクターを作ってあげると

客観的に見やすくなります。

例えば私の場合、

私のキャラクターにしているモグラを

自分の中に作り

モグラに説明してあげます。

そして、モグラになり

「それはなんで?」と自分に聞くことで、

理解力を突き詰めていきます。

私の場合はモグラですが、

有名な漫画やアニメのキャラクターでも

良いでしょう。

ドラえもんやルフィなど

子どもが好きなキャラクターと

一緒に勉強することが効果的です。

「分かった」をレベル分けする

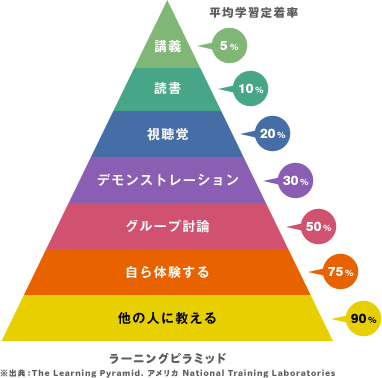

上記のピラミッドは、

米国大学・研究図書館協会が提示した

「ラーニングピラミッド」です。

簡単に説明すると、

学校の授業を受けただけの状態では

理解度は5%のみで、

下に行くことができるほど

理解度は高くなります。

このように、

「分かった」にもレベルがある

ということを子どもに教え、

今どのくらい分かっているのかを

はっきりしてあげることが大切です。

子どもが自分自身の理解度を

知ることができるだけで、

伸びしろがぐんと増えます。

まとめ

子どもの頭の中まで見ることはできません。

そのため、

「本当に分かっているのかなあ」と

不安になりますよね。

そんな時、子どもに

「分かった?」と聞いても

あまり効果的ではありません。

子どもは分かったフリをしたり、

分かったつもりになってしまったりして、

自分の弱点を見逃してしまいます。

心の底から「分かった!」と

子どもが自信を持って言えるよう、

適切なサポートを心がけましょう。